Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à Aix-Marseille Université (AMU) :

Master 1 – Philosophie du langage. La parole

Présentation du cours : Ce cours d’introduction à la philosophie du langage portera sur la notion de « parole ». Qu’est-ce que parler et qu’est-ce qu’une parole ? Toute production linguistique peut-elle prétendre à ce statut ? Tous les agents produisant des mots et des phrases doivent-ils être dits « parlants » ? Une machine, par exemple, peut-elle parler ? La délimitation du concept de parole sera l’occasion pour nous de nous pencher sur diverses interrogations classiques de philosophie du langage : nous examinerons notamment le rapport de la parole à la pensée, et les questions attenantes de la signification et de la référence de nos mots ou de nos propos. Nous aborderons également la parole dans sa dimension pragmatique en suivant la théorie dite « des actes de parole » selon laquelle parler, c’est avant tout agir : la lecture de l’ouvrage très accessible de John Austin est recommandée.

Bibliographie indicative :

– Austin, J. L., Quand dire, c’est faire, Éditions du Seuil, 2024.

– Moran, R., The Exchange of Words, Oxford University Press, 2018.

– Wittgenstein, L., Recherches philosophiques, Gallimard, 2004.

– Frege, G., Écrits logiques et philosophiques, Éditions du Seuil, 1994.

– Putnam, H. W., Raison, vérité, histoire, Les Éditions de Minuit, 1984.

– Turing, A. M., « On Computing Machinery and Intelligence », Mind, 49, p. 443-460, 1950.

Master 1 – Langue vivante disciplinaire. The Concept of Mind

Présentation du cours : Le cours consistera en une lecture suivie de l’œuvre majeure du philosophe britannique Gilbert Ryle, The Concept of Mind (parue pour la première fois en 1949 – traduite en français sous le titre « La Notion d’esprit »). Écrit par la figure de proue de la philosophie dite « du langage ordinaire », l’ouvrage oxonien a suscité un nombre gigantesque de discussions, a déchaîné les passions (de la louange admirative et sans réserve au rejet le plus ferme), a introduit dans le vocabulaire philosophique des expressions et des distinctions aussi utiles que controversées (know how vs know that ; l’expression « fantôme dans la machine » (ghost in the machine) ; l’accusation « d’erreur de catégorie » (category mistake) ; etc.), et a remis au goût du jour une réflexion critique strictement métaphilosophique. L’objectif du cours sera – par un travail de traduction et de commentaire des passages clés de l’ouvrage – de nous familiariser précisément avec cette méthode et cette perspective, d’examiner les critiques et les contributions qu’il propose aux débats en philosophie de l’esprit, et de montrer chemin faisant que l’ouvrage – comme un classique digne de ce nom – reste bel et bien toujours d’actualité. Nous mobiliserons en parallèle d’autres textes de Ryle, en particulier son recueil de conférences publié en 1954 sous le titre Dilemmas, ainsi que certains des articles regroupés dans les Collected Papers.

Bibliographie indicative :

– Ryle, G., The Concept of Mind (1949), Penguin Classics, 2000.

– Ryle, G., Dilemmas, The Tarner Lectures, Cambridge University Press, 1954.

– Ryle, G., Collected Essays 1929-1968, Collected Papers Volume 2, Routledge, 2009.

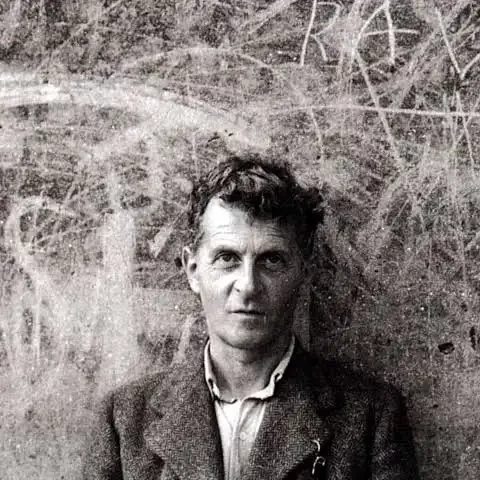

Licence 2 – Philosophie contemporaine. Introduction à la philosophie du « second » Wittgenstein

Présentation du cours : Ludwig Wittgenstein est un penseur du XXe siècle aussi complexe qu’important. Il est traditionnel de distinguer deux (sinon trois) périodes dans sa philosophie. Quelle que soit la période, Wittgenstein est constamment un « philosophe pour philosophes » (pour reprendre la formule d’Anscombe). Le cours sera une introduction aux concepts et thèses clés (si thèses il y a) de cette seconde période (comme ceux de « jeux de langage », de « forme de vie », de « la signification comme l’usage ») de même qu’à certaines de ses analyses les plus connues (l’argument contre le langage privé, la distinction entre les symptômes et les critères, la critique de la conception « augustinienne » du langage, la nature de l’esprit, etc.), et proposera également une analyse de la méthode et de la conception de la philosophie alors développée par Wittgenstein. Parfois qualifiée de « voie des mots », la méthode wittgensteinienne consiste en effet – dans un style pour le moins déroutant – à diagnostiquer que de nombreux problèmes philosophiques ont pour racine des usages confus du langage : le retour au langage ordinaire a ainsi une vertu notoirement « thérapeutique » qui doit nous désensorceller de ces problèmes.

Bibliographie indicative :

– Wittgenstein, L., Le Cahier bleu et le Cahier brun, Gallimard, 1996.

[Lire Le Cahier bleu en premier : c’est le texte le plus accessible]

– Wittgenstein, L., Recherches philosophiques, Gallimard, 2004.

– Wittgenstein, L., Remarques sur la philosophie de la psychologie, tome I et II, TER, 1994.

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) :

PH11 (Licence & Master) – Théories de la connaissance. Du paradoxe de Ménon aux sciences cognitives

Présentation du cours (syllabus) et bibliographie indicative en suivant ce lien.

SC01 – Séminaire interdisciplinaire de sciences et technologies cognitives (Licence & Master) – suivi et évaluation de mini-mémoires portant sur le séminaire

Doctorante contractuelle avec charge d’enseignement à Aix-Marseille Université (AMU) :

Licence 1 – Introduction aux grandes questions de la philosophie de l’esprit (département de psychologie)

Présentation du cours : La philosophie de l’esprit est la branche de la philosophie qui s’interroge au sujet de la nature de l’esprit et des phénomènes mentaux. Qu’est-ce que l’esprit ? Qu’est-ce que la conscience ? Un cerveau peut-il penser ? Une machine peut-elle penser ? Les neurosciences pourraient-elles réellement parvenir à expliquer tous nos états mentaux ? Ces questions seront au cœur de notre enquête philosophique. Le cours prendra ainsi la forme d’une introduction aux débats et questionnements centraux de la philosophie de l’esprit, que nous tâcherons d’éclaircir en étudiant les différentes réponses qui leurs sont généralement apportées, et en mettant également au jour certains de leurs présupposés, souvent ignorés.

Bibliographie indicative :

– Cockburn, D., An Introduction to the Philosophy of Mind, 2001.

– Kenny, A., The Metaphysics of Mind, 1992.

Licence 1 – Philosophie pour psychologues (département de psychologie) : interrogations philosophiques autour de l’intelligence artificielle

Présentation du cours : Le cours portera sur le concept d’intelligence et plus précisément sur la question de la possibilité d’une véritable intelligence dite « artificielle ». Qu’entend-t-on par cette expression et que peut-on réellement attendre des machines dites « intelligentes » ? Le cours sera l’occasion de plonger dans l’histoire de l’IA, des sciences cognitives et de la philosophie de l’esprit, et de se familiariser avec les débats toujours très actuels au sujet la nature de la pensée et de l’esprit.

Bibliographie indicative :

– Turing, A. M., « Computing Machinery and Intelligence », Mind, LIX, 236, 1950.

– Searle, J. R., « Minds, Brains, and Programs », Behavioral and Brain Sciences, 3, 1980.

– Ziff, P., « The Feelings of Robots », Analysis, 19, 1958.

Licence 2 – Technique de l’explication de texte (département de philosophie)

Présentation du cours : Le cours consistera en une introduction à l’exercice philosophique classique de l’explication de texte. Il alternera entre des moments d’exposition de la méthode de l’exercice et des moments d’entraînement, de même qu’entre des moments de cours plus magistraux sur des auteurs et doctrines philosophiques classiques (à partir des textes que l’on cherchera à expliquer).

Bibliographie indicative :

– Hoquet, T., La Philosophie aux examens et concours. Explication de texte et dissertation, 2018.

Licence 3 – Épistémologie des neurosciences cognitives (département de philosophie)

Présentation du cours : Le cours portera sur l’épistémologie des neurosciences cognitives. Nous nous interrogerons quant à la nature de l’apport de la philosophie pour éclairer et repenser ces « sciences de l’esprit ». Nous nous appuierons pour ce faire sur l’ouvrage très dense de Maxwell Bennett & Peter Hacker (2003 ; seconde édition 2022) intitulé Philosophical Foundations of Neuroscience. En parallèle, nous étudierons de près certaines expériences neuroscientifiques fondatrices ou paradigmatiques de ce champ de recherche. Plusieurs questions clés se poseront au fil de nos lectures et guideront notre travail : le cerveau peut-il être le sujet de prédicats psychologiques ? Les qualia existent-elles réellement ? Nos souvenirs sont-ils « stockés » dans notre esprit ? Percevoir, est-ce former une hypothèse ? Nous tâcherons d’analyser ces problèmes à la fois philosophiques et neuroscientifiques, et d’en démêler la part empirique de la part conceptuelle.

Bibliographie indicative :

– Bennett, M. R., & Hacker, P. M. S., The Philosophical Foundations of Neuroscience, 2022.

– Bennett, M. R., & Hacker, P. M. S., History of Cognitive Neuroscience, 2008.